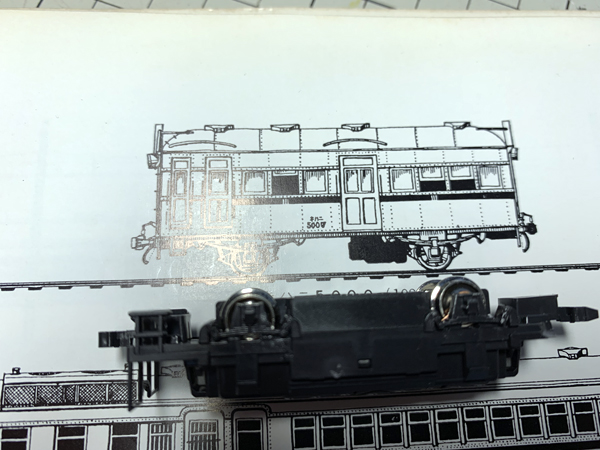

グリーンマックスの古い73系全金車のキットを作ってみました。

「ゲタ電」73系は旧型国電の中でも一番親しんできた電車です。旧型国電全盛時代、神奈川県に住んでいた私には、横浜線、南武線、鶴見線、御殿場線で走っていた73系が最も親しみのある旧国でした。

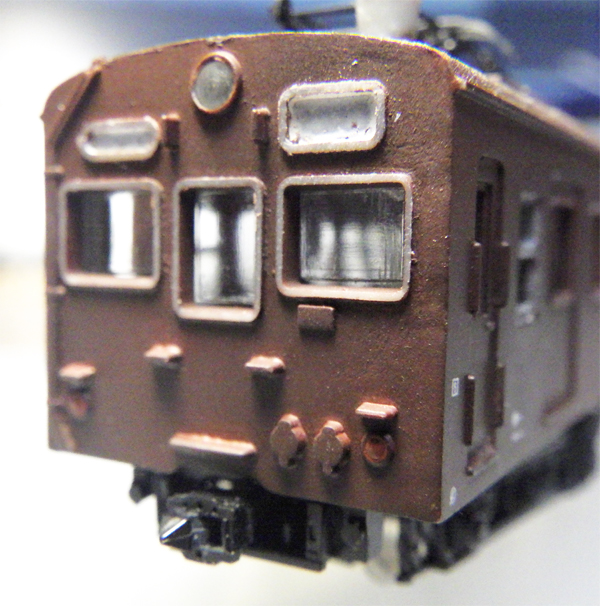

中でも全金車はノーシル・ノーヘッダーの車体がとても綺麗で、武骨な旧ロクサン型とは対照的な印象がありました。

73系全金車は、NゲージではTOMIXが模型化していますが、常時入手できるというわけでもなく、中古も潤沢に出回っていないので見かけたら買うくらいの事しかできません。来年2月にHG仕様の5両編成が製品化されますが、基本セットがクハ79-920×2+モハ72-920×3、増結セットBがクモハ73+サハ78+クハ79-300という鬼畜仕様。なんでクモハ+サハ+モハ+クハのセットにしないかね?

両方買うと定価で3万5千円。ちょっと手が出ません。

鉄コレの73系は、中央東線に近代化改修のモハ72が入っているだけで、全金車はもとより他のバリエーションすらありません。73系としては、私鉄に行った小田急1800とか山陽電鉄、東武の車両があったくらいです。国鉄のオリジナルはTOMIXで模型化しちゃったので鉄コレでは出しにくいという事でしょうか?

そんな中、昔から存在していたのがグリーンマックスの全金車キットです。板キットではなく一体型成型のキットでした。バリエーションとして小田急1800があり、これも鉄コレが出すまでは、ガレージキットを除いては唯一だったと思います。

しかしこのキットは色々問題がありまして、現在では絶版になっているようです。改造ベースに丁度良いのでリメイクして欲しいものです。全面変更で板キット化してくれるとさらに良いのですけどねえ。板キット化して前面を3パターンくらい用意して貰えれば、ロクサン型のキットと合わせてかなりのバリエーションが作れるのですが。

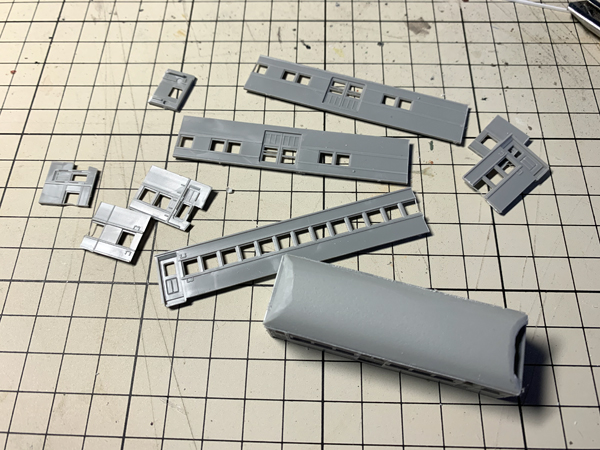

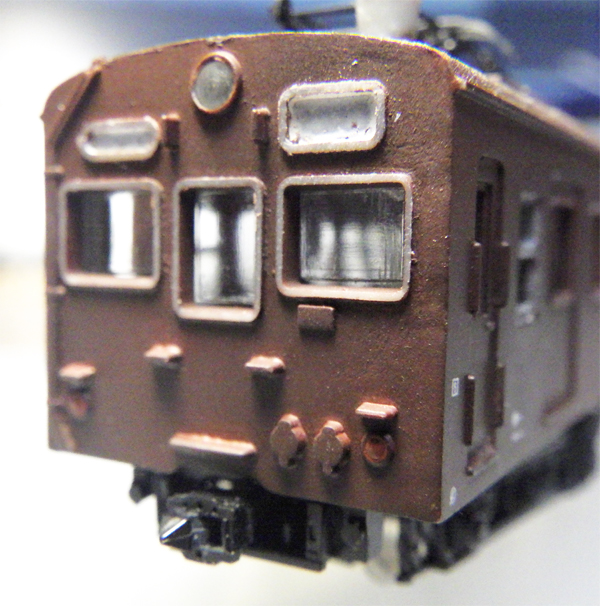

それはさておき、問題のキットを見てみましょう。クモハ73、モハ72、サハ78、クハ79の4種類が製品化されています。この4両編成を茶色1色で仕上げてみたいと思います。

実物写真を参考にしながら修正箇所を見ていきます。こういう時は、宮下洋一さんの「写真とイラストで綴る 国鉄72・73系電車」がベストです。これ1冊あれば73系製作には困らないです。みんな買いましょう。電子版も出てますし。

・サハ78

まず、サハ78。ノーシルノーヘッダー車は存在しません。「実際にはこのようなサハは存在しませんでしたが、模型の世界では編成を整える為ぜひ必要なもの」だそうです。

この頃のGMには、こういう思想的な模型がありましたね。

もしサハ78にノーシルノーヘッダーの全金車があったらという想定で作ってみることにします。そうやって割り切れば、特に改造点は無し。

新製全金車というより全金改造車ですかね?モハ72の全金改造車から80系のサハ87に動力を譲り電装解除したものが実在します。そのバリエーションという事にして、台車はTR48にしましょうか。形式はサハ78600としてみます。

・モハ72

全金モハ72920番台として見ると、色々違います。

全金車は雨樋が埋め込み型なので、まずここが違う。戸袋窓の位置も間違っています。あと、初期車を除いて窓隅にRが付いていますので、これも違います。「雨樋を内側にかくしたなめらかな側板は独特の美しさがありました」って書いてあるのに雨樋がついてるのは何でだぜ?(笑)

全金改造車として見てみると、これが一番近いようですが、決定的な問題としてパンタが逆側に付いています。ドアの開閉方向と逆になっちゃっています。これはダメですねー。実は、実車にも1両だけ逆側にパンタが付いた(戸袋窓の付き方が逆と言うべき?)モハ72110があるんですが、それを模型化するしかないんでしょうか?。

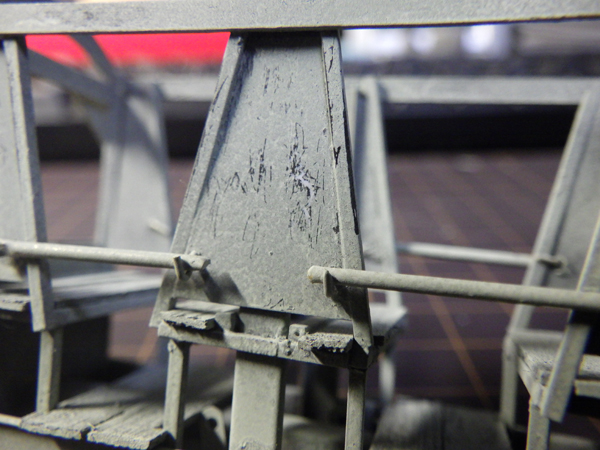

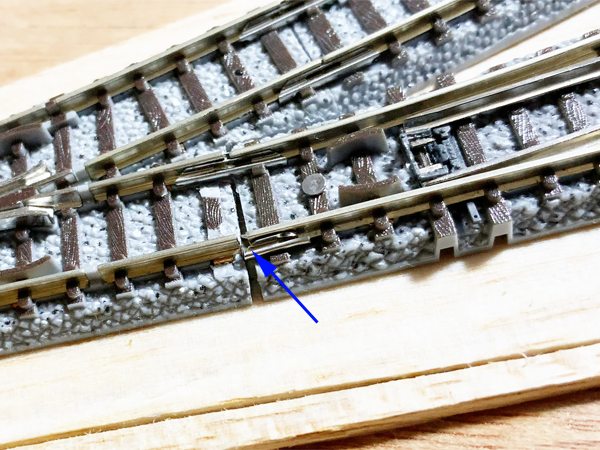

が、ドアが全部プレスドア!なんで?!クモハとクハは違うのに!!これの改修は大変ですが、何とかするしかないでしょう。プレスドアを埋めます。瞬間接着剤を流してやすりで整形しました。あと、少し目立つ加工として、パンタ側のドア横に手すりを植えています。他の手すりと表現を均一にするため、伸ばしランナーで作った手すりを接着しました。

また、1個だけプレスドアが付いている車両とかは実在しますので、ひとつだけ残してみました。番号はモハ72110です。

・クモハ73

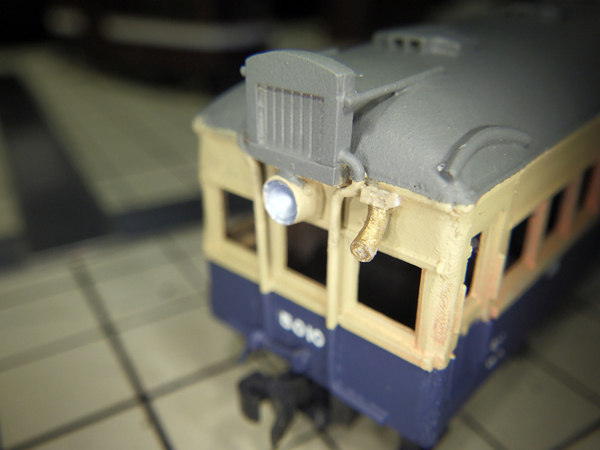

クモハ73には量産型全金車というのは無く、近代化改造車及びモハ72からの先頭車改造車という事になります。ノーシルノーヘッダーで、前面方向幕ありのタイプという事になった場合、キットのように前面に配管が這っておらず埋め込み式になっているものが多いです。唯一、作用管(前面向かって左)だけ残っているのが500番台で、これに改造するのが一番簡単そうです。向かって右の母線だけ削ることにしました。

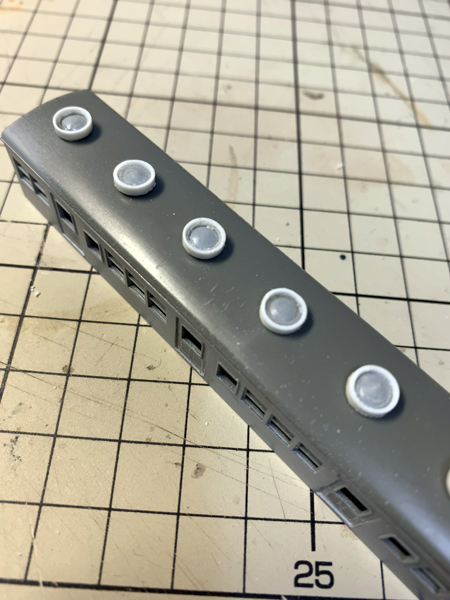

前面から配管を削り、ついでに屋根の配管も短く加工。形のおかしい避雷器を切り取ります。また、この車体は何故かパンタグラフ用の穴が開いていません。ベンチレーター穴を埋めてパンタグラフ用の穴を2個開け直しました。

さらに、乗務員ドアが木製タイプなので、ドア下の段付きの部分をプラ板で埋めます。本来ならば側面とツライチなので、別パーツのドアで塞ぐほうが簡単ですが、そうなると今度は手すりも埋め込み式に変えたくなります。そこまでやるのは面倒なので辞めました。車番はクモハ73507とします。

クモハ73は2両入手出来ましたので、もう一両は更に配管を削り方向幕を埋めてみました。こちらは片町線仕様になる予定。

・クハ79

モハ72同様、全金車とすると雨樋と窓隅のRが違います。クハ79のノーシルノーヘッダー車は全金車しかありませんので、雨樋を削り落としました。

窓隅Rの無い全金試作車の、クハ79924としてみました。

まあ、そんな感じでミスだらけなので現在は廃版になってしまったようなのですが、是非とも新設計の板キットとして復活させてほしいです。

***

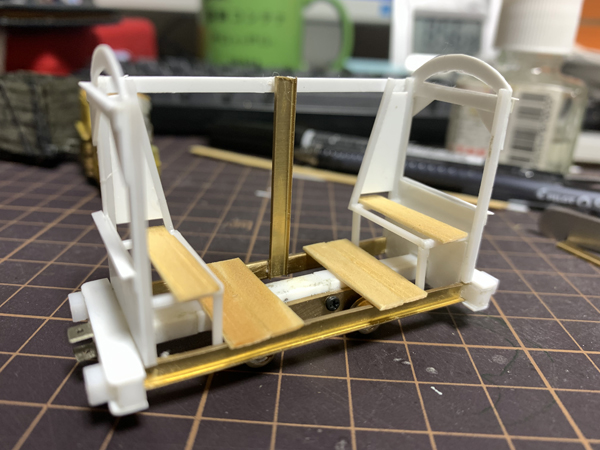

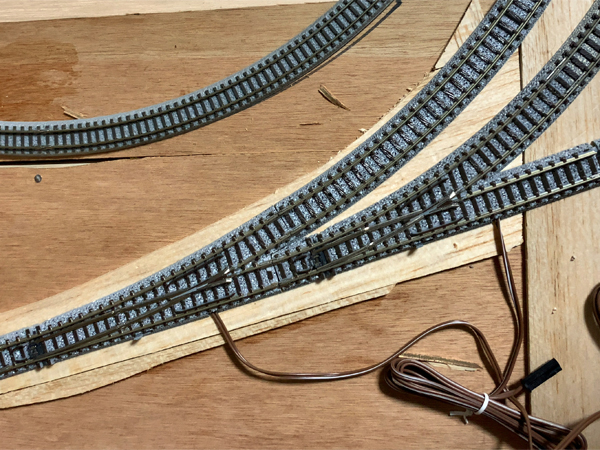

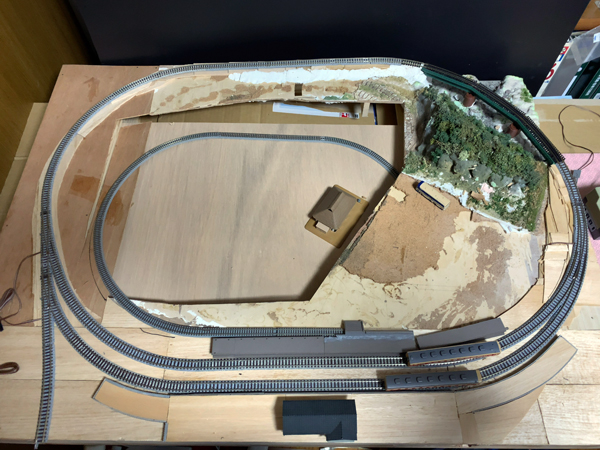

下回りはキットのものを使うつもりでしたが、台車の動きが渋くて結構脱線してしまいます。台車を付けたり外したりしていたらボルスターの床板側の穴が割れまくりました。仕方なく、手持ちのGMキットの余りの床板を使いました。したがって床下機器も新しいものに変えています。

ここ、いつも思うのですが、プラ製のピンじゃなくてHOのように段付きネジにならないですかね?安定度が全然違います。幾つかの台車はネジに交換しています。

動力装置は鉄コレ用を使いました。両サイドにゴム系接着剤で高さ7mmの1mmプラ板を接着しただけ。窓ガラスの下部に高さを合わせる感じです。そこに両面テープを貼って車体に接着しています。先頭車側はボディマウントのTNカプラーにしますが、窓ガラスと干渉するので、ガラスの下側を欠き取りました。連結面側は台車マウントのTNカプラーです。

付随車は全て台車マウントのTNカプラー。反対側のクハ79の前面はボディマウントのTNカプラーです。

***

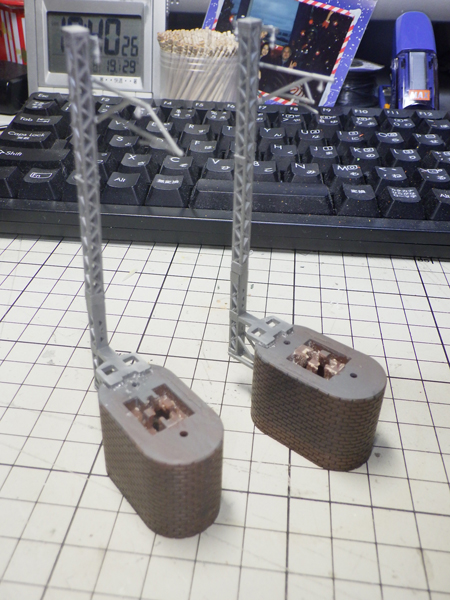

グロベンを加工する。

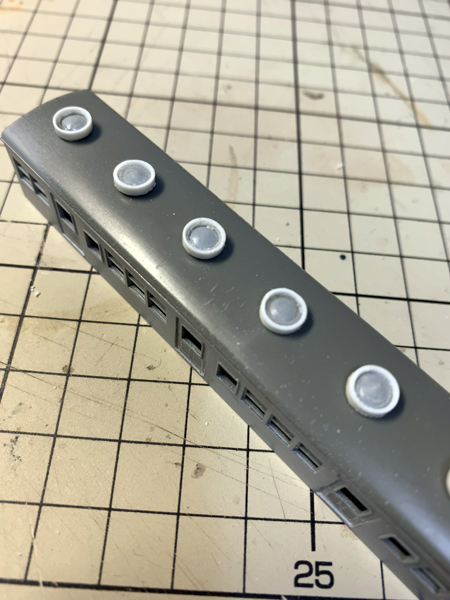

キットのグロベンはカバーの角が落とされている新型です。73系のグロベンは、全金車以外初期型のものが多く、カバーが直立しているタイプですが、残念ながらGMのパーツにはありません。そこで、加工して初期型っぽく見えるようにしました。プラパイプを細く切って、グロベンはドリルレースでパイプ内径まで削って嵌めるだけの簡単な加工ですが、結構それっぽくなります。もう少しプラパイプを肉薄にしたいところですが、武骨なGMキットには少し厚いモールドのほうが似合っているようにも思います。

この加工を行ったのはクモハ73のみです。

アルミサッシを加工する。

全金車なので、サッシはアルミです。でも、なんかアルミサッシっぽく見えないんですよね。中桟が太いというのもあるんですが、窓の縦枠が見えているっていうのも影響しているようです。サッシ窓の場合縦枠は見えないくらいの出っ張りしかないので、これを削ってみました。

やって後悔。超面倒くさい割にスッキリ見えませんでした(苦笑)

ヘッドライトを加工する。

ヘッドライトはくり抜いて透明プラ棒を刺します。点灯式にはしません。テールライトは塗装のみで誤魔化しました。

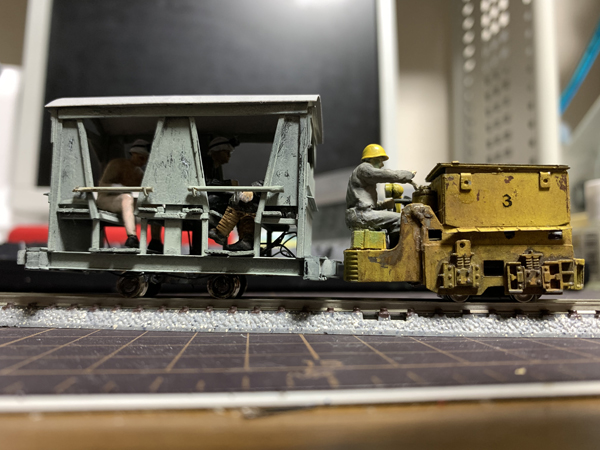

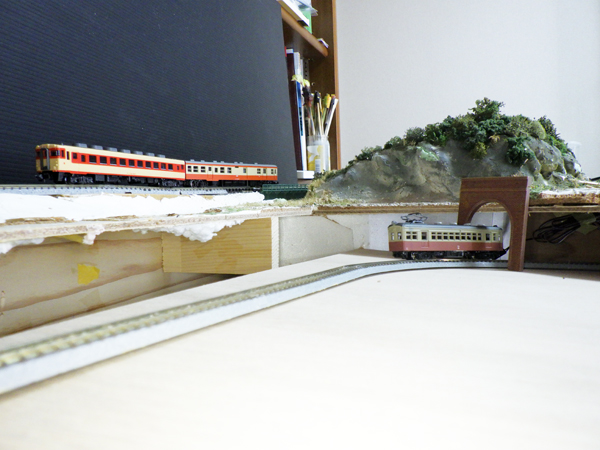

さあ、これでだいたい完成です。まだまだ凝ろうと思えば幾らでも出来ますが、この車両に過度なディテールアップは似合わないと思いますので、このあたりでお開きとしました。

***

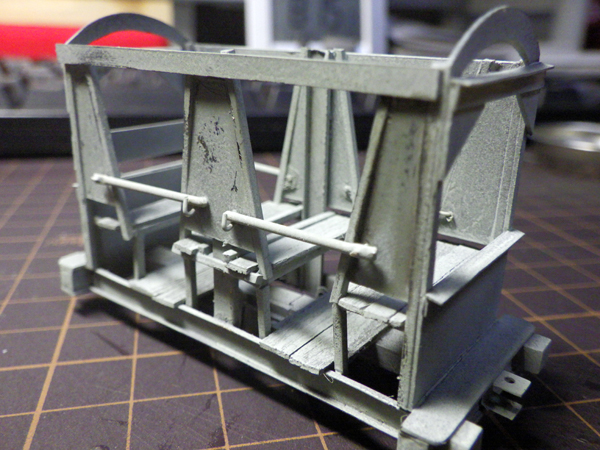

塗装は、まずサーフェサーを吹いて加工部分の確認。特にプレスドアの埋め跡が目立たないようになるまで修正しました。完全に消すのは難しいですね。

その他加工部分の傷などを確認してから本塗装です。ブドウ色2号単色なので楽でした。屋根色を塗ったのち、サッシに銀を入れます。本当は車体側は銀で塗るべきではないんですが、構造的に窓枠だけ綺麗に塗るのは至難の業。仕方なく窓全体を銀で塗っています。

最後にベンチレーターを塗って接着。これで完成です。

下回りは黒一色。軽くウェザリングしておしまい。新型の床下機器セットが待ち遠しいですね。ちょっと高いですけど。

インレタはGMのものを使用しました。所属区標記は適当なものを付けています。

最後にGMのPS13を付けて完成。のべ1週間程度の作業でした。

使用したパーツ

・GM クモハ73・クハ79キット(中古)

・GM モハ72・サハ78キット(中古)

・GM DT13台車×1 TR48×2

・GM PS13黒×2

・GM バルク床板 旧型国電用床下機器

・トミーテック 動力ユニット TM-17

・TOMIX TNカプラー JC0349&0381

・GM 73系用インレタ

・GM ぶどう色2号/淡緑1号

・ジェイズ スエード調塗料

トータルコスト 1万円弱

製作期間 2021年10月~11月