以前、猫屋線コンテストで磐播急行電鉄という車両たちを作ったのですが、この時のカラーリングが旧西武色の赤とベージュでした。今回のねずきゅうでもこの色を使います。(在庫処分とか言わないこと)

西武赤電色は、栃尾電鉄(越後交通栃尾線)の色で、これが気に入っているんです。栃尾は一時期東急グループだったはずですが、何で西武色なんかにしたんでしょう?

時代経過を模型化したいという思いがありますので、旧塗装として阪急マルーンを想定しています。ブドー色2号でも良いんですが。あと、出来れば特急色とかも考えてみたいですね。将来的には特急電車も作りたいのです。軽便特急って、ありえなそうで面白いと思いませんか。

あと、思い付きで考えているのは阪神の赤胴車、青胴車みたいな色分けですか。西武のベージュに青系を合わせてみたら面白いかな?と思ったりしています。旧小田急色の黄色系と青系もダサい感じになって良いですね。なるべくダサい色合いにしたいところですが。

その他、将来的に導入予定の電気機関車の塗装は未定。茶系か黒が妥当な線ですが、青いのも良いなあとか思ったり。

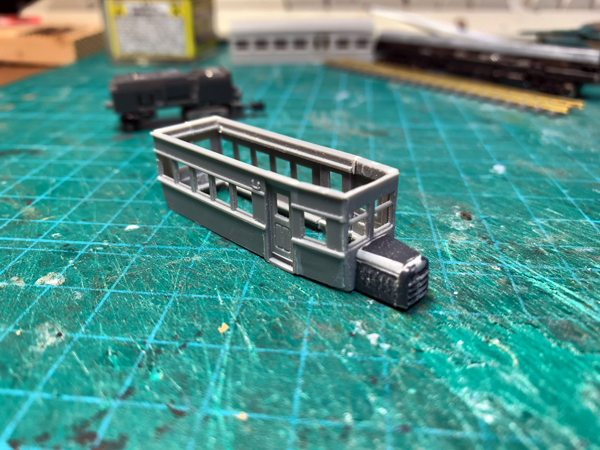

こないだ思い付きで作った単端式は素直にマルーン単色にしましょうか。あとは市内線か!GMの路面電車キットを買うかどうかが悩みの種。モデモに手を出すと大変な事になりそうなので。

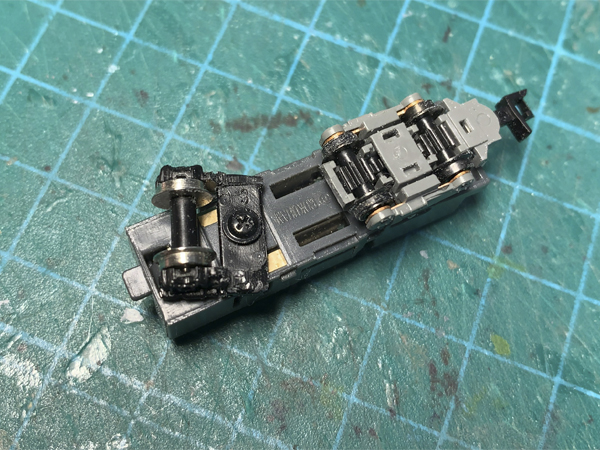

屋根は色々使い分ける予定ですが、基本的にはジャーマングレー。ベンチレーターはフィールドグレーを基本とします。下回りは単純に黒。

ウェザリングですが、ものが小さいのであんまりゴテゴテと塗ると汚くなってしまうので、控えめにしておきます。

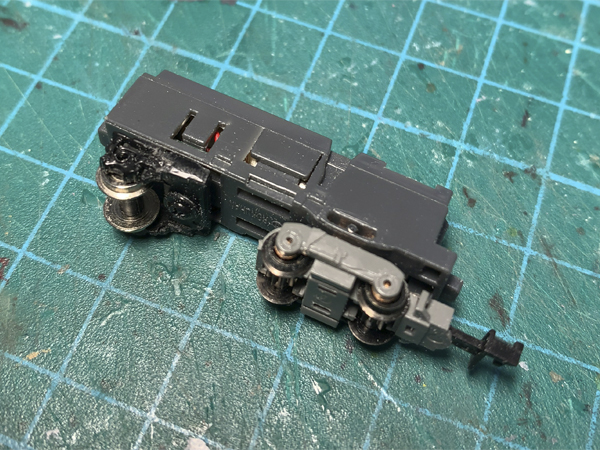

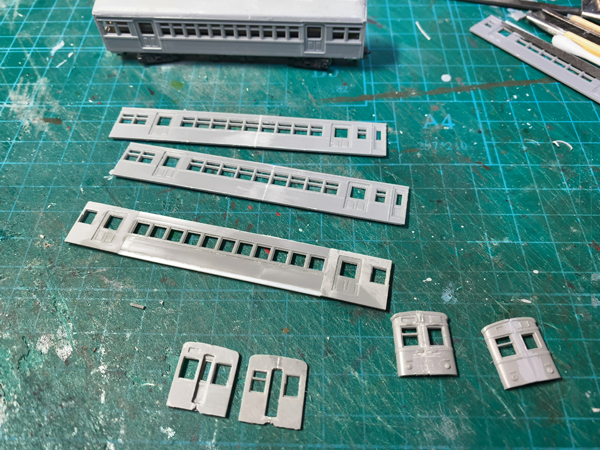

ナンバーはとりあえず、

モハ

42

という感じでGMのインレタを貼っています。

あと、所属区名もインレタを貼っていますが、所属区そのものに意味はありません。とりあえず使ったのは長キマです。これは昔作った大糸線用のくろま屋のもの。10年以上経っていますが今でも使えたのはラッキーでした。

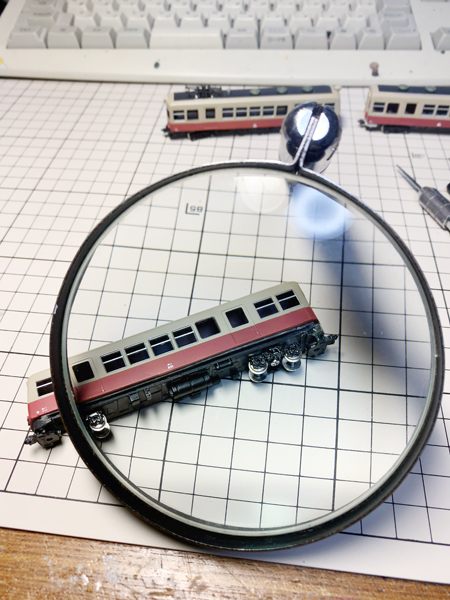

これらの貼り付けには、老眼鏡+天眼鏡というダブルメガネで対応しています(笑)

この、根元が可動式になっている天眼鏡は母の形見なのですが、意外と便利です。

最初は社紋を自作デカールで作って貼ろうかと思っていたんですが、どうせ見えないので辞めました。Nゲージサイズでは見切りも重要と思っています。スケールモデルではないですし、細密化するつもりもないので。

小さいものを作るのは大変ですが、慣れて来るとだんだん見えるようになってきます。一度慣れてしまえば、あとはそんなにキツくありません。何事もやってみないと分からないものですね。