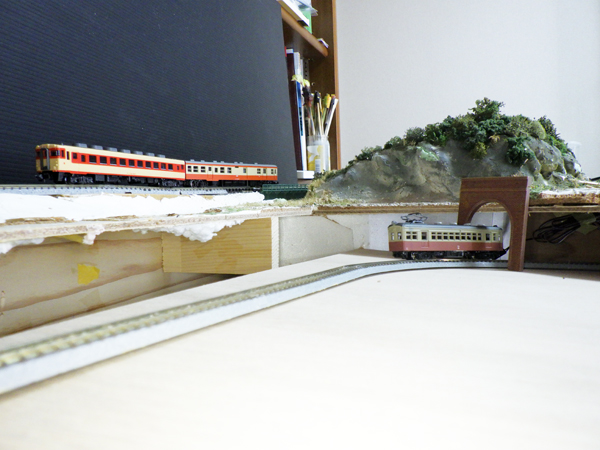

鉄コレで久々の旧型国電が出ましたので買ってみました。

福塩線70系4両と70系新潟色6両です。お財布に超厳しいですねえ。

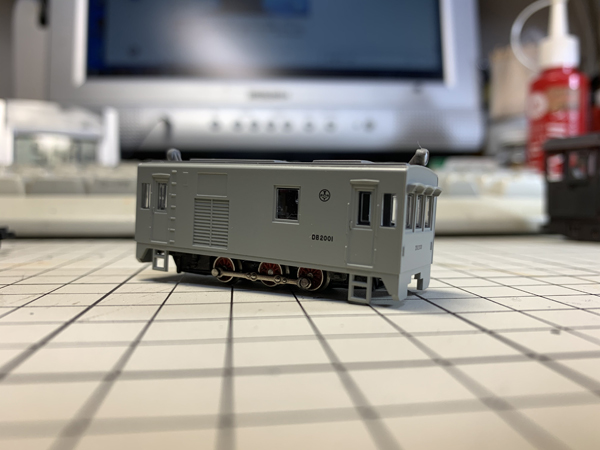

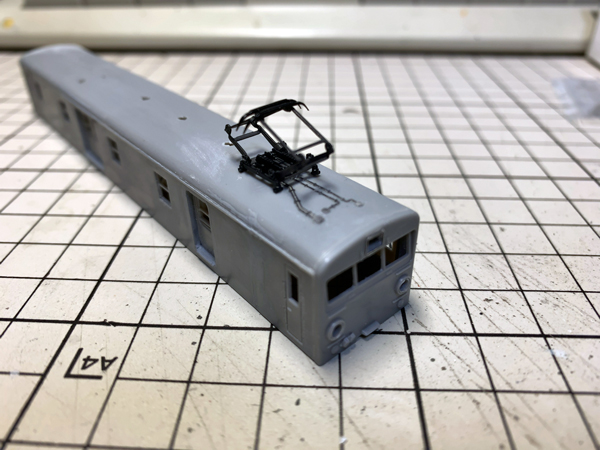

さて、まずは福塩線の300番台を見てみましょう。以前出ていた中央西線、阪和色の300番台がコレジャナイ感たっぷりだったので、どれくらい改善されているか興味津々だったのですが、、、

コレジャナイ感満載です(ガックリ)。

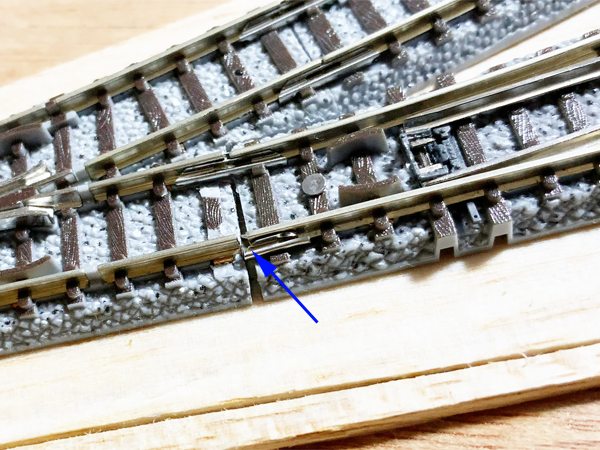

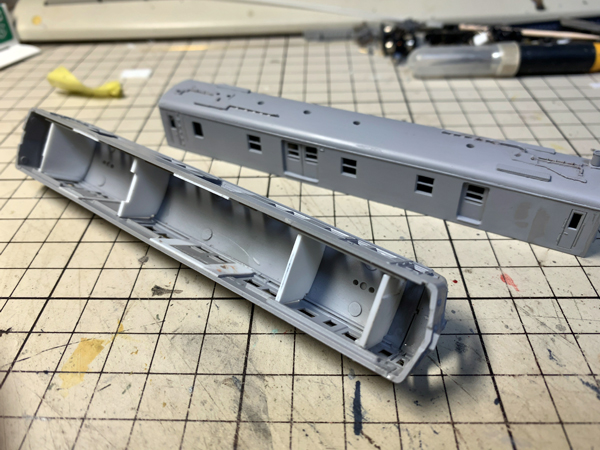

先頭車は関西型の一体型手すりがモールドされているんですが、これがかなり大げさ。萎えます。中央西線との差はそこだけのようです。

さらに側面のアルミサッシが酷い。窓間の縦枠が広すぎるのと、アルミサッシの縦枠表現が太すぎるので全金車の軽快感が完全にスポイルされてしまっています。

これ、前回モデルもそうだったんですけど、基本金型が普通車と一緒なんでしょうねえ。特に窓枠。だからこう作らざるを得なかった。鉄コレだから仕方ないと言えば仕方ないんですが、運転台助手席側の三角窓がきちんとHゴム仕様になっていたりしますので、やりゃあ出来た可能性が高いです。惜しいですな。

ここの改造は至難の業となりそうですが、いずれやらねばなりますまい。

アルミサッシ窓で目立つ二段窓表現も無いですし、やられた感たっぷりになってしまいました。

それでもGMキットから全金車を自作するよりは遥かに楽ですので、何とかしたいと思います。

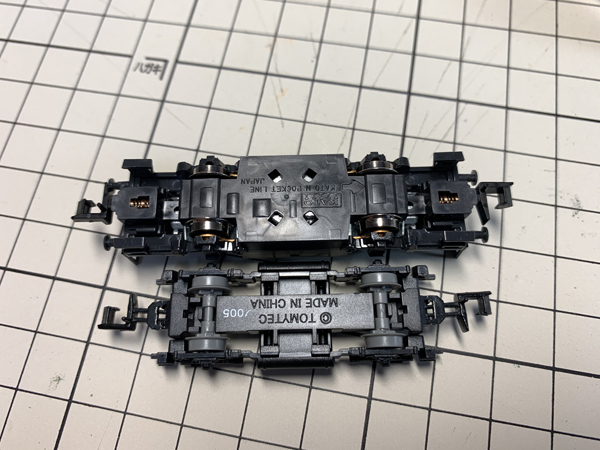

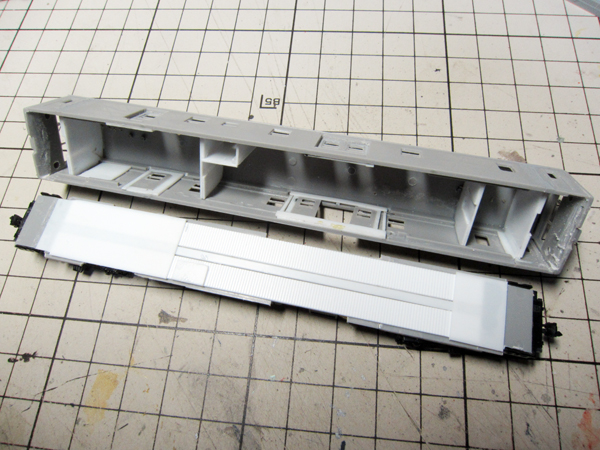

そうそう、このセットには余計なお立ち台が付いていませんでした。

あれ、捨てるだけだったので有難いですね。車体底に番号が書いてあり、ブリスターパック側にも同じ番号がモールドされていますので、そこに収めるようになっています。これは改善点と考えておきましょう。

***

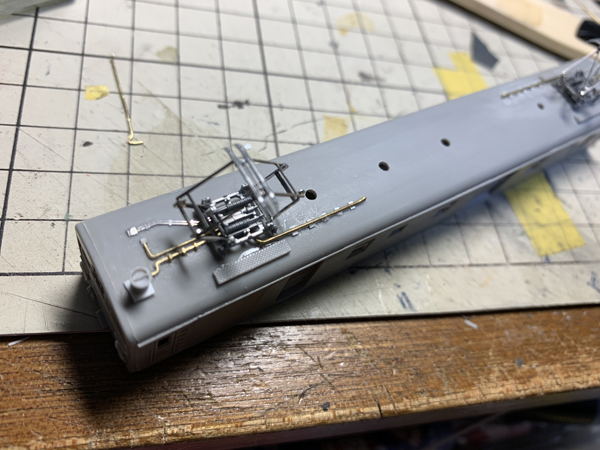

続いては新潟色6連。

何でこのラインナップなのか。企画者をトコトン問い詰めたい(苦笑)

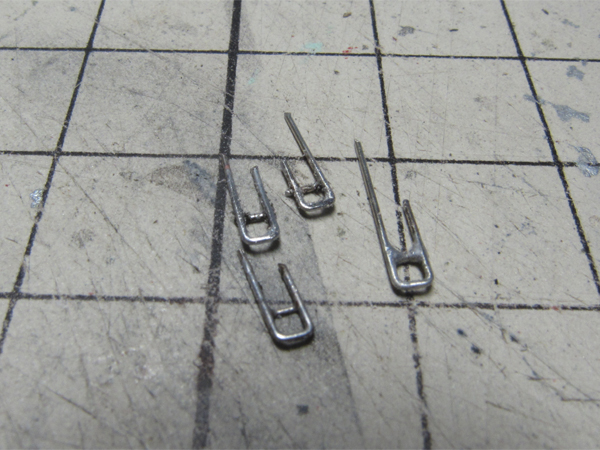

片方の先頭車は新津工場製のクハ75です。前回品とは前面のキャンバス抑えの形状が違います。そこだけ。向かって左が今回の製品です。

もう片方は1両だけ存在した全金車のクハ76304。前面の手すり以外福塩線とまるで同じです。困ったもんです。まあ、福塩線を作るからこいつにしたんでしょうけど、どうせなら木枠前面の76079とか、元クロハ59のクハ68011、元半流クハ55のクハ68092、クハ47改造のクハ68200とか、色々あるでしょうに。

まあ、いずれも他の鉄コレ車両から改造出来ますので、そのうち重い腰を上げなければならないようです。

全金車とは逆に、鋼製車のほうは窓枠が細すぎます。特に横桟が細くてこっちのほうがアルミサッシみたいです。それが余計に違和感を感じさせてしまいます。ここは修正難しいので困ったもんです。

**

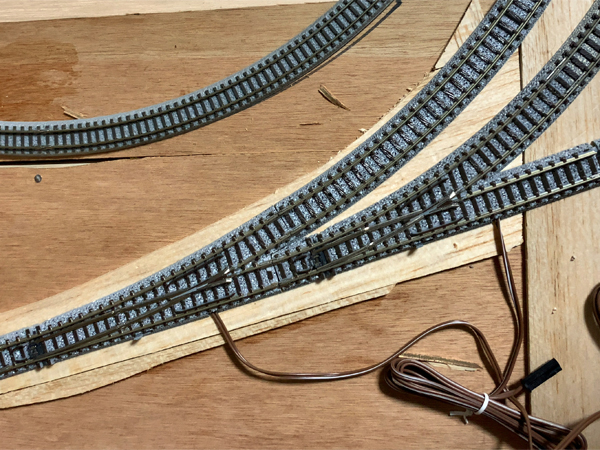

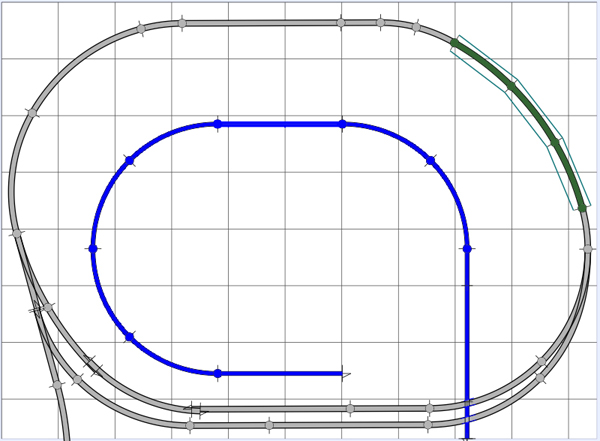

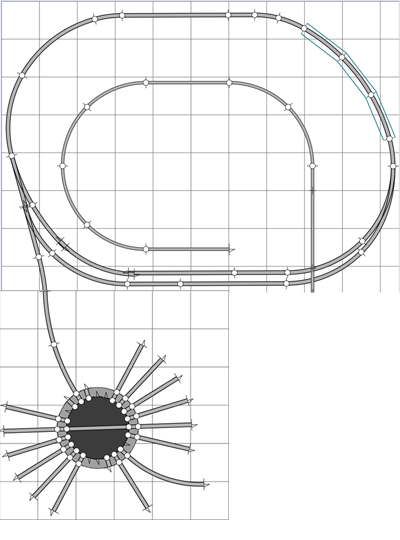

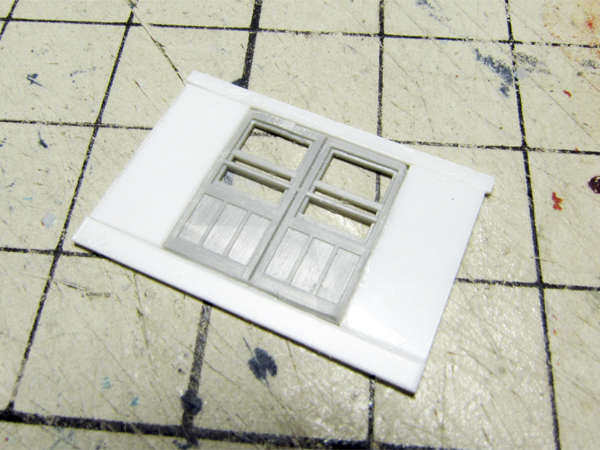

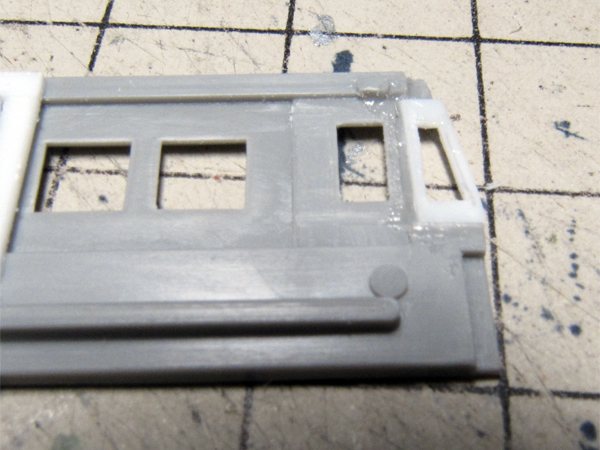

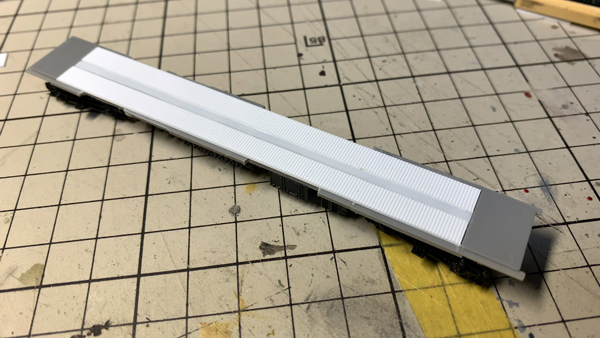

改造するなら窓枠ですねえ。

画像のみでシミュレーションしてみました。福塩線300番台です。右半分を加工しています。

これよこれ!300番台はこうでなくっちゃ。窓間の縦桟を細目に削り、アルミサッシは作り直しですかね。超めんどくせえ。

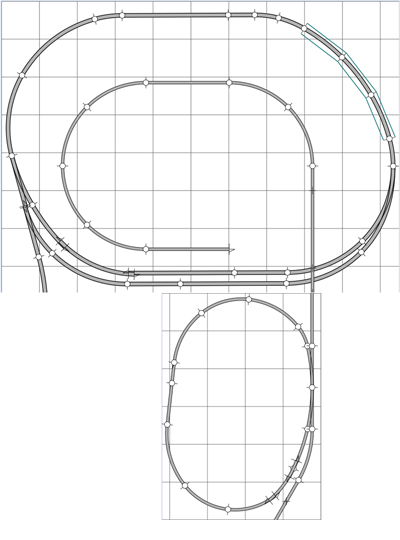

新潟色は逆に横桟を太くします。こちらも右半分だけ加工しました。やっぱりこれですよねえ。窓枠だけプラ板で作り直しでしょうか。困ったなあw

それでも、鉄コレ旧型国電の新車は有難いですね。出来れば73系や80系も出して欲しいのですが、73系はTOMIXでかなり出しているので難しいでしょうか?

73系なんて何百両あってもいいので(笑)、死ぬほど作って欲しいんですがねえ。もし鉄コレで作るなら、クモハ73の500番台、後ろパンタの600番台、御殿場線の900か902。モハ72のアルミサッシ車、920番台。クハ79は全面傾斜窓の300番台、全金920番台、サハ78のサッシ付きあたりがあると、GMと被らず各型式の作り分けが可能になります(笑)

是非ご検討願いたく(笑)